Erika Yamile Rodríguez Suárez[1]

Norman Darío Moreno Carmona[2]]

El objetivo de este artículo es identificar cómo los procesos adaptativos han permitido el desarrollo de la resiliencia en cuatro jefes de hogar víctimas de la avalancha en el municipio de Salgar el 18 de mayo de 2015. El enfoque de investigación adoptado es fenomenológico y la estrategia de investigación es el estudio de caso. La técnica utilizada es la entrevista semiestructurada, y los participantes son dos hombres y dos mujeres. En los resultados se encontró que los procesos adaptativos se estructuran a partir de los cambios sociales e individuales y la movilización de las redes de apoyo; así mismo, el desarrollo de la resiliencia se relacionó con las categorías de “yo tengo” (soporte social), “yo puedo” (estrategias de afrontamiento) y “yo soy” (habilidades interpersonales), el apoyo en la fe y el apoyo comunitario. Y además se identificó que el apoyo gubernamental en la reconstrucción material y de tejido social resultó fundamental en el desarrollo de la resiliencia.

Palabras clave: desastres naturales, adaptación, resiliencia, apoyo social.

This article aims to identify how adaptive processes have enabled the development of resilience in four heads of household who were victims of the avalanche in the municipality of Salgar (Colombia) on May 18, 2015. The research approach adopted is phenomenological, and the research strategy is a case study. The technique used is the semi-structured interview, and the participants consist of two men and two women. The results indicate that adaptive processes are shaped by social and individual changes, as well as the mobilization of support networks. Similarly, the development of resilience is associated with the categories of ‘I have’ (social support), ‘I can’ (coping strategies), and ‘I am’ (interpersonal skills), along with faith-based and community support. Additionally, it was identified that government support in material and social fabric reconstruction was fundamental in the development of resilience.

keywords: natural disasters, adaptation, resilience, social support

Salgar es un municipio del departamento de Antioquia (Colombia) que tiene alrededor de 20 000 habitantes y está ubicado aproximadamente a 100 km al suroeste de Medellín. Depende en gran proporción de la producción agrícola de cultivos como el plátano, el aguacate, el lulo y en particular el café. El 18 de mayo del 2015 este municipio soportó un fenómeno conocido como avenida torrencial, donde la mezcla de intensas lluvias y otros factores como la erosión del suelo produjeron deslizamientos e inundaciones repentinos que causaron la muerte de 104 personas y pérdidas económicas considerables para el municipio. Según el Sistema de Alerta Temprana del Valle de Aburrá (SIATA), ese día llovió en dos horas el equivalente a cuatro meses de intensas lluvias; esto generó un desgarramiento de montaña en Cerro Plateado que llegó hasta el cauce de la quebrada Liboriana y formó así la avenida torrencial que se llevó consigo toda clase de elementos, entre ellos casas, animales, motocicletas, puentes y cientos de personas que en ese momento dormían (Cardona, 2018; Páez y Díaz, 2018)

Esta tragedia se acrecentó por la proximidad de zonas de desfogue de la quebrada y asentamientos humanos, viviendas y edificaciones, en su mayoría informales. De esta manera, la combinación de un desastre natural, como una avenida torrencial, y la instalación desmesurada de asentamientos humanos cerca de la quebrada aumentaron la catástrofe. Después de la tragedia se llevó a cabo un plan integral de reconstrucción de viviendas e infraestructura vial, apoyo psicológico y apoyo económico para iniciativas seleccionadas de emprendimiento de las personas afectadas (Páez y Díaz, 2018).

Esta tragedia dejó en Salgar 104 pérdidas humanas, entre ellas 93 muertos y 5 desaparecidos, 535 viviendas destruidas y 1518 personas damnificadas. La situación se convirtió en un tema de interés nacional e hizo que múltiples organizaciones entre públicas y privadas se involucraran rápidamente en el proceso de reconstrucción. Este fue un aspecto destacado no solo a nivel nacional sino también internacional, porque no se había visto que un proceso de reconstrucción que incluyera reconstrucción de viviendas, remodelación de parque principal, pavimentación de vías, reconstrucción de seis puentes, instalación de un sistema de alarma y un trabajo de recuperación de tejido social, culminara en menos de dos años (Gómez y García, 2017; Páez y Díaz, 2018).

Los desastres son sucesos extraordinarios que pueden originarse de forma natural o como consecuencia de acciones humanas. Estos causan una destrucción considerable de bienes materiales y dan por resultado muertes, lesiones físicas y sufrimiento humano. Uno de los efectos que deja un desastre es la afectación en la salud mental de las personas que lo experimentan, la cual puede darse de manera directa o indirecta. Directa cuando ocurre la pérdida de un familiar o hay destrucción en su vivienda, e indirecta cuando no se registran pérdidas, pero sí un efecto inmediato en la persona después del desastre (Bambarén, 2011; Cohen y Ahearn Jr., 1990).

Los estudios que se han encontrado en torno a los desastres naturales han indagado sobre categorías como vulnerabilidad, estrategias de afrontamiento, estrés postraumático, crecimiento postraumático, entre otras; mientras que sobre la resiliencia frente a los desastres naturales se ha investigado muy poco. Por esto, y con el propósito de entender mejor cómo se configuran ambos conceptos, en este texto se realiza una revisión bibliográfica y se logra evidenciar que los estudios que se han realizado sobre resiliencia y desastres naturales están divididos en tres dimensiones: individual, familiar y comunitaria.

En torno a la dimensión individual se encontraron estudios principalmente cuantitativos, en los cuales la resiliencia suele ser equiparada en ciertos aspectos al crecimiento postraumático. La diferencia entre ambos conceptos radica en que el crecimiento postraumático se refiere a los cambios positivos y duraderos después del trauma, y la resiliencia a la capacidad de adaptación a los acontecimientos traumáticos. Las variables que se estudiaron en estas investigaciones fueron estrés postraumático, crecimiento postraumático, significado de vida y resiliencia. En términos generales, el crecimiento postraumático se asoció con la pérdida de recursos energéticos y el apoyo social, y la resiliencia con el significado de la vida. En los estudios cualitativos y mixtos se encontró un interés por indagar sobre conductas y factores resilientes después de un desastre. Y en general determinaron que existen factores que intervienen en las conductas resilientes y son de carácter interno y externo (lo interno se relaciona con aspectos personales y lo externo con aspectos vinculares); y de igual forma, que los factores de tipo individual, familiar, emocional y social resultan determinantes para el desarrollo de la resiliencia (Caicedo, 2017; Labra et al., 2019; Sattler et al., 2018; Weber et al., 2020).

En la dimensión familiar se encuentran dos estudios recientes, uno de tipo cuantitativo y otro cualitativo. El estudio cuantitativo buscó indagar sobre la funcionalidad familiar y la satisfacción con la vida después de un desastre y el estudio cualitativo buscó entender cómo las familias logran manejar exitosamente un desastre. En general ambos estudios resaltan la importancia de las relaciones familiares y evidencian que a pesar de los contratiempos las familias brindan convivencia armónica, autonomía, cooperación y comunicación en las situaciones adversas como los desastres (Alvarez et al., 2021; Villavicencio-Colón, 2020).

Y en la dimensión comunitaria, algunos estudios cualitativos han indagado sobre el papel de las comunidades frente a los desastres naturales y la resiliencia comunitaria a partir de las representaciones sociales; mientras que en un estudio cuantitativo se investiga sobre la resiliencia comunitaria frente a los desastres naturales y el proceso de reconstrucción. En términos generales, los estudios encontraron que las dimensiones que más favorecen la resiliencia comunitaria son la identidad cultural, la autoestima colectiva y el humor social (Flores y Sanhueza, 2018; Ruano et al., 2022; Yncera, 2019).

A partir de estos estudios se puede inferir que las investigaciones realizadas sobre desastres naturales y resiliencia han explorado asuntos como los efectos psicológicos de los desastres naturales (estrés postraumático), los cambios positivos y duraderos posteriores a los desastres (crecimiento postraumático), los factores o características que intervienen en la resiliencia, el funcionamiento familiar frente a los desastres, las características que favorecen la resiliencia en las comunidades, entre otros. Pero aún se advierte un vacío teórico en relación con la forma en que ocurren los procesos adaptativos en las personas después de haber sufrido un desastre natural y haber recibido una respuesta inmediata (ayudas) por parte de las autoridades y organismos de socorro. También se evidencia poca indagación sobre el proceso de recuperación individual y social pasados meses o años. Y existe poca información sobre cómo el proceso de reconstrucción de viviendas y de tejido social favorece la recuperación y adaptación de las personas que fueron víctimas de un desastre natural.

En este orden de ideas, buscando entender estos fenómenos, el objetivo que orienta esta investigación es identificar cómo los procesos adaptativos han permitido el desarrollo de la resiliencia en cuatro jefes de hogar víctimas de la avalancha ocurrida en el municipio de Salgar el 18 de mayo de 2015.

La adaptación es un proceso fundamental para que un individuo o una comunidad logre recuperarse satisfactoriamente después de haber vivido una experiencia traumática. Este proceso implica contar con características personales, apoyo familiar y social y flexibilidad mental para adecuarse a las nuevas condiciones de vida.

El proceso de adaptación fue sustentado inicialmente por Charles Darwin; de acuerdo a Caponi (2000), el darwinismo, antes de ser una teoría de la evolución, es una teoría de la adaptación, en la que la selección natural es un mecanismo productor de adaptaciones cuyo desempeño se espera cumpla, en una población de estructuras autopoiéticas y autorreplicantes, condiciones como las variabilidades hereditarias, la lucha por la existencia y el éxito reproductivo diferencial. La variabilidad hereditaria consiste en las diferencias individuales (fenotípicas) de los miembros de una población, en comparación con las de su especie; la lucha por la existencia es la disputa de los miembros por la consecución de recursos ante la escasez; y el éxito reproductivo diferencial se refiere a la existencia de variantes hereditarias que se transmiten a la siguiente generación en mayor grado que las de los competidores.

En las ciencias humanas la noción de adaptación ha tenido algunas variaciones, y generalmente este término ha hecho referencia a que un individuo que se considera adaptado se ha ajustado a las leyes del medio e incluso llega a ser considerado “normal” (Builes et al., 2017)

En la teoría piagetiana, la adaptación es una característica de la inteligencia que le permite al individuo ajustarse a las dinámicas del medio. Está conformada por dos elementos básicos: la asimilación y la acomodación. La asimilación es la forma en que el organismo incorpora un objeto del entorno a su repertorio actual y la acomodación es la modificación de la organización actual a las demandas del medio (Desarrollo cognitivo, s. f.).

La especie humana ha logrado adaptarse al medio con gran éxito, y producto de tal adaptación ha conseguido controlar la naturaleza a partir de sus recursos psicológicos. En la adaptación, el organismo actúa de manera activa, no pasiva, y se modifica a sí mismo y al medio que lo rodea. En este sentido, el individuo no sufre la adaptación si no que la desarrolla. De esta forma, la adaptación no puede ser entendida solo como una alteración del organismo o una subordinación de este al medio (de orden natural o social), sino también como una transformación de ese medio en mayor o menor grado (Delval, 2004).

Para Albillos (1974), un individuo puede considerarse medianamente adaptado cuando logra mantener inalterable una amplia variedad de características, proceso que puede darse por una reacción o acción que el organismo realiza para ajustarse al medio. Tal adaptación puede consistir en un estado, como un equilibrio o una meta que se busca alcanzar, y un proceso, por la fluctuación o evolución camino a lograr ese estado. En este sentido, el crecimiento o maduración de las características implica un proceso que confluye hacia un estado de equilibrio, a través de etapas que conforman una jerarquía de equilibrios parciales. De esta forma, en los humanos la adaptación está estrechamente relacionada con el desarrollo psicológico, e implica una evolución adaptativa e integradora producto de la relación entre el individuo y el medio exterior.

En este orden de ideas, la adaptación permitiría entender la manera como las personas logran ajustarse a las nuevas condiciones de vida después de un desastre, así como los elementos y circunstancias que favorecen el desarrollo de este proceso sin contratiempos.

“La resiliencia es la capacidad humana para enfrentar, sobreponerse y ser fortalecido o transformado por experiencias adversas” (Grotberg, 2008, p. 20).

A lo largo de la historia, sobre la resiliencia se han elaborado un sinnúmero de definiciones; aunque estas tengan algunas variaciones en su contenido, todas tratan de entender lo mismo: los procesos o factores que están asociados a la adaptación positiva en los individuos que logran salir adelante a pesar de haberse encontrado en condiciones adversas. El desarrollo de este concepto está enmarcado en la noción dinámica de resiliencia propuesta Michael Rutter y Edith Grotberg (citados en Infante, 2001).

Rutter propuso el concepto de mecanismos protectores, y entiende la resiliencia como

una respuesta global en la que se pone en juego los mecanismos de protección, entendiendo por estos no la valencia contraria a los factores de riesgo, sino aquella dinámica que permite al individuo salir fortalecido de la adversidad en cada situación específica y respetando las características personales. (Rutter, 1987, citado en Infante, 2001, p. 32)

Por su parte, Grotberg desarrolló la noción de la dinámica de resiliencia, y a través del Proyecto Internacional de Resiliencia planteó que la resiliencia requiere de la interacción de varios factores provenientes de tres niveles discursivos: el yo tengo, que hace referencia al soporte social o las personas que sirven como redes de apoyo; el yo puedo, que consiste en estrategias de afrontamiento, habilidades interpersonales y de resolución de conflictos; y el yo soy y yo estoy, que es la denominada fortaleza intrapsíquica (Grotberg, 2008; Infante, 2001).

Para Grotberg, las conductas resilientes implican la existencia e interacción dinámica de factores que varían de acuerdo con la etapa del desarrollo en el que se encuentran. Estas no son estáticas sino que cambian de acuerdo con el tipo de adversidad (Grotberg, 2008; Infante, 2001).

La adaptación positiva es la que permite considerar si ha existido o no un proceso resiliente. Y cuando un individuo que logra superar las expectativas del medio, de acuerdo a su etapa de desarrollo y sin ningún tipo de desajuste, puede decirse que ha logrado adaptarse positivamente (Infante, 2001).

De otro lado, la noción de mecanismos protectores fue definida por Kokliarenco (citada en Rodríguez, 2009) para referirse a que todos los individuos cuentan con unas características individuales que conforman los mecanismos protectores o mitigadores de riesgos, como una historia de vida, un código genético y una familia, los cuales interactúan y se convierten en comportamientos resilientes.

La resiliencia es un proceso dinámico en el que interactúan variables ambientales e individuales en una correspondencia ecológica y recíproca que posibilita que el individuo logre adaptarse. La tesis que guía este modelo es que el individuo se encuentra inmerso en un ambiente determinado por diferentes niveles que se relacionan entre sí, y estos niveles están compuestos por el microsistema, que alude al individuo, el macrosistema, que se refiere a la relación del individuo con la familia y la comunidad, y el ecosistema, que se refiere a las políticas públicas que fomentan la promoción de la resiliencia. En este sentido, los sistemas están en continua relación y cada sistema depende de los otros (Rodríguez, 2009).

Entonces abordar la resiliencia nos permite comprender cómo un individuo lograr adaptarse y recuperarse después de desastres y qué características personales, sociales y contextuales favorecen este proceso.

Este estudio se orientó desde la metodología de investigación cualitativa, que por ser pragmática, interpretativa y asentar sus bases en la experiencia vivida de las personas, es la que más se ajusta al interés de la investigación.

El enfoque adoptado es el fenomenológico porque posibilita no solo captar a través de la consciencia las características visibles de contacto con el exterior, sino también la aprehensión intuitiva de los modos de vivir, actuar, pensar y planear de las personas en lo cotidiano. La estrategia empleada es el estudio de caso por cuanto a partir del relato de los actores se busca interpretar y describir las experiencias vividas por estos sobre un hecho significativo, y se estudia la dinámica específica del individuo en su marco social particular (Vélez y Galeano, 2002).

La técnica seleccionada para realizar el estudio fue la entrevista semiestructurada, que a través del diálogo permite acercarse con más naturalidad a la realidad subjetiva de los actores y les da mayor libertad para exteriorizar sentimientos, significados y vivencias (Schettini y Cortazzo, 2016).

Los participantes estuvieron conformados por cuatro jefes de hogar, dos hombres y dos mujeres, y fueron contactados por medio de visitas domiciliarias. Los criterios de inclusión fueron: jefes de hogar que hubieran experimentado la avalancha en Salgar el 18 de mayo del 2015, que vivieran en el municipio y que voluntariamente quisieran participar en el estudio. Los participantes fueron escogidos en relación con el interés en la investigación y el nivel educativo, dado que la población en su mayoría no sabía leer y escribir. Se les informó sobre el curso de la investigación, sus objetivos y procedimientos, y posteriormente se realizó la firma del consentimiento informado.

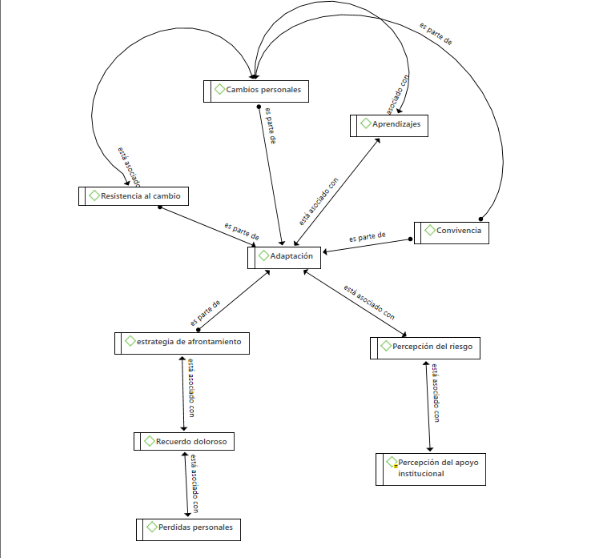

Las entrevistas se orientaron a partir de las categorías de adaptación y resiliencia posdesastre. La categoría de adaptación se relacionó con los cambios de vivienda, las pérdidas materiales y emocionales, las características individuales (personalidad) y el nuevo entorno social. Las subcategorías estuvieron relacionadas con los momentos o etapas por las que pasaron los participantes para lograr adaptarse a su nuevo lugar de residencia: la resistencia al cambio, los recuerdos dolorosos, las pérdidas personales, las estrategias de afrontamiento, los aprendizajes, la convivencia, la percepción de riesgo y la percepción del apoyo institucional.

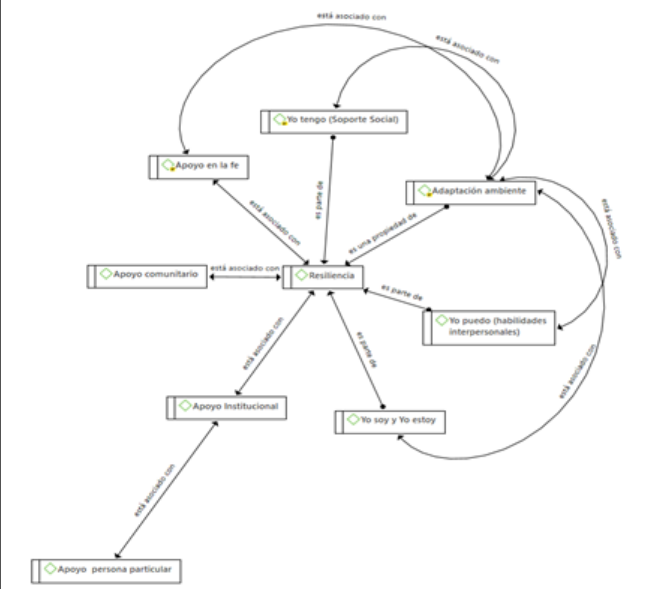

La categoría de resiliencia se relacionó con las características individuales, la adaptación, las redes de apoyo y el apoyo institucional. Las subcategorías surgieron de las características individuales, o factores resilientes: yo tengo (soporte social), yo soy o yo estoy (fortaleza intrapsíquica) y yo puedo (habilidades), propuestos por Edith Grotberg, y su interacción con el entorno: redes de apoyo y apoyo institucional.

Los resultados se obtuvieron a partir de la transcripción de las cuatro entrevistas realizadas a los participantes y su posterior análisis con el software Atlas.ti. Durante este proceso se realizó una codificación axial de segundo orden, que consistió en relacionar un concepto con las frases mencionadas por cada uno de los participantes. En este proceso se encontraron 24 códigos inicialmente y después de analizar su pertinencia dada la similitud con otros, se optó por una fusión que permitió obtener 18 códigos.

Después de este proceso se conformaron dos redes de relaciones entre los códigos alrededor de las categorías de adaptación y resiliencia.

Los códigos que conformaron la categoría de adaptación fueron: resistencia al cambio, cambios personales, aprendizajes, convivencia, estrategias de afrontamiento, recuerdos dolorosos, pérdidas personales, percepción del riesgo y percepción del apoyo institucional. Y los códigos que conformaron la categoría de resiliencia fueron: apoyo comunitario, apoyo en la fe, yo tengo (soporte social), adaptación ambiente, yo puedo (habilidades interpersonales), yo soy y yo estoy, apoyo institucional y apoyo de persona particular.

Los criterios de validez de este estudio se relacionaron con los propuestos por Small y Calarco (citados en Ciodia y Targarona, 2023): empatía cognitiva, heterogeneidad, palpabilidad, seguimiento y autoconciencia. Se logró evidenciar que los participantes fueron espontáneos, seguros y colaborativos durante las entrevistas y que existió una similitud en sus respuestas con respecto a las ayudas recibidas, al proceso de reconstrucción de viviendas, y al apoyo psicosocial recibido.

Para el desarrollo de las entrevistas se elaboró un formato de preguntas guía que, en términos generales, buscó indagar sobre la percepción del proceso de reconstrucción de vivienda, el cambio en la calidad de vida, las personas clave en el proceso adaptativo y los cambios experimentados a nivel personal. Las preguntas se fueron modificando y reemplazando en el desarrollo de la entrevista, a medida que iban surgiendo otros aspectos relevantes.

Esta investigación se llevó a cabo ocho años después de lo acontecido con la avalancha; por tanto, la información aquí recogida puede verse limitada por la memoria de los participantes y la confluencia de otros hechos también de gran relevancia.

La investigación fue revisada por el Comité de Bioética de la Universidad de San Buenaventura, Sede Medellín y fueron aprobadas las condiciones éticas presentadas. También se determinó que el nivel de riesgo es mínimo según lo establecido en literal a del artículo 11 de la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud de Colombia.

La red de la figura 1 está conformada por los códigos encontrados alrededor de la categoría de adaptación; en diálogo con los participantes, se pudo evidenciar que los nueve elementos que rodean la categoría estuvieron asociados a características individuales que intervinieron en el proceso adaptativo de los participantes.

Figura 1. Red del proceso adaptativo posdesastre

Fuente: elaboración propia.

Inicialmente, se logró evidenciar una resistencia al cambio que estuvo relacionada con el cambio de vivienda, de sector y de entorno social. En cuanto al cambio de vivienda uno de los participantes consideró que la vivienda ofrecida por las entidades gubernamentales no cumplía con las características de su vivienda anterior, y esto al principio le generó rechazo y resistencia: “Al principio lo rechazamos mucho y dijimos no, no porque mi casa era mucho más grande que esta y éramos una familia muy grande” (Sujeto A, comunicación personal, 10 de julio de 2022).

En relación con el cambio de sector, dos participantes más consideraron que esto implicaba dejar atrás no solo la vivienda sino toda una historia de vida y cambiar los lazos de confianza y amistad construidos por años:

A veces uno se aleja de la realidad y no sabe en qué parte está viviendo. Entonces eso es lo duro, salir de un sector en donde vivimos toda la vida y luego estar en otra parte. (Sujeto C, comunicación personal, 26 de junio de 2022)

Es pasar de vivir con personas que llevabas 20 años viviendo, a personas con las que te sientes extraño. (Sujeto A, comunicación personal, 10 de julio de 2022)

Los cambios personales que surgieron después de la avalancha estuvieron asociados a la madurez personal, la gestión de conflictos, el desarrollo de valores y el sentido de vida. Para uno de los participantes, fue gracias a la avalancha que encontró la madurez, porque ahora piensa distinto y afronta las cosas de mejor manera. Otro, por su parte, considera que es la misma persona, pero lo sucedido le permitió desarrollar más valores y sentido de vida más sólido:

He encontrado la madurez, ahora llevo los pensamientos de manera distinta y eso me ha impulsado a llevar las cosas de mejor manera. (Sujeto C, comunicación personal, 26 de junio de 2022)

Creo que soy la misma persona pero con más valores, con más sentido de vida. (Sujeto A, comunicación personal, 10 de julio de 2022)

En relación con los aprendizajes, se mencionan el desapego a las cosas y la capacidad de afrontamiento atribuida a la creencia en Dios, a relaciones más empáticas con los otros, y a la responsabilidad con el medio ambiente:

Pues para mí, es que uno en la vida no debe ser apegao a las cosas y que Dios nunca le da a uno lo que no es capaz de soportar. (Sujeto B, comunicación personal, 26 de junio de 2022)

A mí me volvió más humano, porque las personas necesitamos de otras personas para ayudarnos y así poder superar las adversidades entre todos. (Sujeto C, comunicación personal, 26 de junio de 2022)

Para mí una enseñanza de eso es aprender a vivir más en sociedad y todo eso. (Sujeto D, comunicación personal, 26 de junio de 2022)

Creo que la responsabilidad con el medio ambiente, porque esto que pasó fue producto de nuestra irresponsabilidad con el medio ambiente. (Sujeto A, comunicación personal, 26 de junio de 2022)

La convivencia se asoció con la relación que establecen los participantes con su entorno social o comunitario, pues se mantienen buenas relaciones con los vecinos aunque no sean del todo cercanas, y con el apoyo brindado por parte de las entidades gubernamentales en el proceso de entrega de las viviendas, ya que tuvieron el acompañamiento de un trabajador social en temas de convivencia:

Yo a mis vecinos los quiero mucho y tengo una buena relación con ellos a pesar de que ellos están allá y yo acá. (Sujeto C, comunicación personal, 26 de junio de 2022)

Nos trajeron un trabajador social y él nos hacía unas reuniones como de convivencia y nos hablaba de cómo teniamos que vivir en las familias, en comunidad y todo eso. (Sujeto D, comunicación personal, 26 de Junio de 2022)

Vino un muchacho, él era de Antioquia Presente y a él lo buscaron para lo de convivencia. (Sujeto B, comunicación personal, 26 de junio de 2022)

Las estrategias de afrontamiento se evidenciaron en las formas en que los participantes enfrentaron los recuerdos dolorosos y los medios que utilizaron para procesarlos. Por ejemplo, los pensamientos y sentimiento que tenían después del suceso motivaron a uno de ellos a poner un negocio, mientras otros se apoyaron en la lectura, el deporte y los amigos para alejarse de los momentos díficiles:

Yo tenía un problema y es que en el día era soledad y en la noche me ponía pensar si ellas habían sufrido mucho. Entonces eso me estaba enfermando y por eso fue que puse el negocito. (Sujeto B, comunicación personal, 26 de junio de 2022)

Para aislar esos momentos difíciles me refugio en todo momento en el deporte, en mi pareja y en mis amigos, porque cuando los traigo a la mente siento que sufro. (Sujeto A, comunicación personal, 10 de julio de 2022)

Yo creo que en lo personal leer mucho fue lo que me ayudó. (Sujeto C, comunicación personal, 26 de junio de 2022)

Los recuerdos dolorosos se vincularon al dolor que despierta en los participantes el recuerdo de las personas que ya no están, los duelos que posiblemente no se han elaborado y el apoyo psicólogico recibido:

Cuando traigo al pensamiento todas las personas que ya no están. Se me hace muy fuerte, porque recuerdo todo lo que compartimos y para mí es muy duro. (Sujeto A, comunicación personal, 10 de julio de 2022)

Cuando voy a llamar a estas (hijas), llamo es a las otras, porque fueron las que siempre estuvieron conmigo. Para uno todavía es muy duro la falta de ellas. (Sujeto B, comunicación personal, 26 de junio de 2022)

Aquí llegó mucho psicólogo, pero a nosotros nos pareció muy duro porque era “y vuélvanos a contar todo” y “cómo era la niña” y yo digo que eso era como restregarle la llaga a uno. (Sujeto D, comunicación personal, 26 de junio 2022)

En esa misma vía, las pérdidas personales estuvieron relacionadas con el duelo en torno a la pérdida de familiares —especialmente los desaparecidos, al no poder realizar por lo menos un ritual de cierre—, los objetos personales y el cambio de sector, por haberse visto obligados a abondanorar el barrio donde habían vivido toda su vida, porque allí había transcurrido toda su historia de vida:

A mí lo que aún no me ha dejado sanar del todo es que se me quedó un nietecito perdido. (Sujeto B, comunicación personal, 26 de junio de 2022)

Abandonar el barrio obrero fue de los episodios más fuertes de nuestras vidas, porque era el lugar en donde crecimos y teníamos toda una historia de vida. (Sujeto A, comunicación personal, 10 de julio de 2022)

Haber salido del sector fue muy dificil, yo era del sector El Mango y allí viví y me crié toda la vida. (Sujeto C, comunicación personal, 26 de junio de 2022)

En cuanto a la percepción del riesgo y la percepción del apoyo institucional, algunos manifestaron que no tenían la suficiente información sobre el riesgo que corrían por estar viviendo cerca a una quebrada, y que las ayudas que les ofrecieron las entidades gubernamentales fueron muy buenas a pesar de que sus entregas hubiesen ocurrido de manera desorganizada:

Hay que decirlo todo y el gobierno se portó muy bien con Salgar, a Salgar le corrieron mucho, de manera desorganizada porque no hubo complementaridad entre las entidades pero las ayudas fueron muy buenas. (Sujeto A, comunicación personal, 26 de junio de 2022)

Uno no cree que el hecho de vivir cerca a una quebrada puede llegar a causar un desastre tan enorme, quizás nos confiamos de eso y no tuvimos la suficiente información acerca de lo que significaba vivir realmente allí. (Sujeto C, comunicación personal, 26 de junio de 2022)

La red de la figura 2 está conformada por los códigos encontrados en torno a la categoría de resiliencia. En ella se articularon tanto elementos de apoyo como recursos individuales que logran dar cuenta de esta categoría.

Figura 2. Red de resiliencia posdesastre

Fuente: elaboración propia.

La mayoría de los participantes hicieron referencia a su apoyo en la fe, relacionado con su creencia de que existe un Dios supremo que les ha dado la fuerza y el valor para salir adelante, ya sea porque les ha permitido ser un poco más fuertes o porque consideran que es Dios quien les ha brindado las herramientas para sobreponerse:

Soy muy entregado a Dios y creo que eso es lo que hoy me ha hecho más fuerte. (Sujeto A, comunicación personal, 10 de julio de 2022)

Dios me dio esa fuerza y ese valor para soportar y salir adelante, porque si no hubiera sido por Dios yo sola no hubiera sido capaz. (Sujeto B, comunicación personal, 26 de junio de 2022)

Yo le pedí a Dios que me diera esa fuerza y esa fortaleza y creo que ha sido Dios el que me ha ayudado a salir adelante. (Sujeto D, comunicación personal, 26 de junio de 2022)

En relación con el yo tengo (soporte social) se identifica que los participantes, después de la avalancha, recibieron el apoyo de los familiares, la comunidad, las instituciones y la Iglesia católica.

Mi madre y en sí también todo el pueblo porque en ese momento no habían personas ajenas, todos éramos una sola familia. (Sujeto A, comunicación personal, 10 de julio de 2022)

De Antioquia Presente vino un muchacho y él nos capacitaba y nos decía que nosotros debiamos estar en un proyecto, porque nosotros teniamos que salir adelante. (Sujeto B, comunicación personal, 26 de junio 2022)

El apoyo emocional más grande que recibimos fue el de dos sacerdotes, un diácono que estaba por ordenarse y un sacerdote de acá del pueblo. (Sujeto D, comunicación personal, 26 de junio de 2022)

En cuanto a la adaptación al ambiente, se logra evidenciar una relación directa con la resistencia al cambio que se presentó en el apartado anterior, si bien se indentificó que para la mayoría la estructura física de sus viviendas es mejor que la anterior, se sienten más tranquilos porque cuentan con vivienda propia y retirada del río.

Pasamos de vivir en una casa de bareque y tierra a una casa amplia y de material. Entonces eso nos ayudó mucho a que ahora estemos bien. (Sujeto C, comunicación personal, 26 de junio 2022)

Estás son casas que uno no puede ser desagradecido. Son casas buenas y bonitas y están lejos del río. (Sujeto B, comunicación personal, 26 de junio 2022)

Nos mejoró mucho porque uno aquí vive más tranquilo y ya gracias a Dios tiene uno la casa propia. (Sujeto D, comunicación personal, 26 de junio 2022)

En la dimensión del yo puedo, se evidencian las estrategias de afrontamiento que ya se mencionaron en la categoria de la adaptación posdesastre.

En relación con el yo soy y yo estoy, se identificaron las habilidades interpersonales que tienen y que tuvieron los participantes después de la avalancha. En general, se destacó el liderazgo, la amabilidad y la solidaridad:

Yo creo que todos los seres humanos nacemos con dones y el mío creo que es el liderazgo, porque siempre a donde llego me van eligiendo como ese referente. (Sujeto A, comunicación personal, 10 de julio de 2022)

Yo aprendí a ser más humanitaria y amable con la gente, aunque siempre lo he sido, pero después de eso lo soy más. (Sujeto B, comunicación personal, 26 de junio de 2022)

A mí me gusta ayudar mucho al que lo necesita, después de eso le brindo mi amistad a los otros y trato de ser buen vecino. (Sujeto D, comunicación personal, 26 de junio de 2022)

Respecto al apoyo de persona particular, algunos coincidieron en que gracias a la incitiava y liderazgo de un expresidente de Colombia se llevó a cabo rápidamente el proceso de recontrucción de viviendas, además del apoyo institucional que ya se ha venido señalando:

Nosotros decimos que si no fuera sido por él nosotros no tuviéramos estas casas, porque él fue el primero que inició con todo eso. (Sujeto D, comunicación personal, 26 de junio 2022)

Él se encargó de hablar con los Posada para lo del terreno y de pedir ayuda para construir. Él fue el que dono estás 30 casitas y ayudó para la construcción de las otras 50. (Sujeto B, comunicación personal, 26 de junio 2022)

Finalmente, el apoyo comunitario estuvo relacionado con el apoyo que la comunidad recibió por parte de las entidades gubernamentales en el desarrollo de proyectos de emprendimiento:

Un muchacho nos dijo que nosotros debíamos estar en un proyecto y hubo gente que estuvo en un proyecto de gallinas. Yo le dije que si podía montar un negocio de cremas y él me dijo que sí, que lo que yo quisiera, que nosotros debíamos salir adelante. (Sujeto B, comunicación personal, 26 de junio de 2022)

De acuerdo con los resultados encontrados, y teniendo en cuenta lo expuesto por Sandoval et al. (2023), se ha logrado evidenciar que los participantes de este estudio, a pesar de que presentaban algunas de las dimensiones de vulnerabilidad (vivienda, educación y ambiente) antes del desastre, no vieron afectada su capacidad de adaptación después de este, ya que estuvieron apoyados en la dimensión política, con todo el proceso de reconstrucción de viviendas y de tejido social. En este sentido, resulta importante destacar el papel que cumplen las autoridades locales, políticas o gubernamentales en todo el proceso de recuperación social y emocional, y que estas favorecen el proceso de adaptación y el desarrollo de la resiliencia en las personas después de un desastre.

De igual forma, al analizar la dimensión subjetiva del proceso adaptativo se logró identificar que, después del desastre, los participantes desarrollaron habilidades internas que les permitieron favorecer el proceso adaptativo, y que coexistieron factores externos que posibilitaron el desarrollo de la resiliencia. Este aspecto confirma lo hallado por Caicedo (2017), quien considera que las personas que han experimentado un desastre natural desarrollan habilidades interpersonales y de resolución de conflictos; y que existen factores de carácter interno y externo que intervienen en las conductas resilientes. En cuanto a lo interno se destacaron las habilidades personales, que en este caso fueron la empatía, la solidaridad y el liderazgo; y en lo externo, los vínculos significativos, las redes de apoyo y el apoyo del Estado en los procesos de reconstrucción y reubicación de las viviendas.

Finalmente, también se encontró que, aunque se les asignen viviendas nuevas después del desastre, estas nunca sustituyen las antiguas, ya sea por su ubicación, tamaño o valor emocional. Esto corrobora lo encontrado por Labra et al. (2019), quien refiere que las personas que se enfrentan a su vivienda destruida presentan una pérdida afectiva que no logran superar en mucho tiempo, ya que tales espacios albergaban recuerdos personales, experiencias familiares y proyectos de vida construidos.

De acuerdo con los resultados encontrados en este estudio, se logró evidenciar que el proceso adaptativo posdesastre en los cuatro jefes de hogar estuvo relacionado con tres factores fundamentales: El primero tiene que ver con la reconstrucción de vivienda, el cual permitió que los participantes lograran recuperar o reponer algo de sus pertenencias destruidas y tuvieran un nivel de vida adecuado. El segundo está asociado con la reconstrucción del tejido social, que les ofreció a los participantes un acompañamiento psicológico y social que les permitió adaptarse a las nuevas condiciones de vida y de vivienda. Y el tercero hace referencia al apoyo en proyectos de emprendimiento, con los cuales los participantes recuperaron una fuente de ingresos para el sustento de sus familias. Estos tres factores ayudaron a que los participantes pudieran sobrellevar las pérdidas (materiales y humanas) ocasionadas con el desastre y a que lograran acomodarse a las nuevas condiciones de vida.

De igual forma, también se puso de manifiesto que en los cuatro jefes de hogar el proceso adaptativo implicó unas fases o momentos que se relacionaron con la resistencia al cambio, las estrategias de afrontamiento y los aprendizajes adquiridos. Respecto a la resistencia al cambio, se pudo evidenciar que esta se dio tanto en relación con el cambio de sector o de vivienda, como con la idea de dejar atrás no solo la casa destruida sino toda una historia de vida. Las estrategias de afrontamiento surgieron al tratar de superar o sobrellevar la pérdida. Y los aprendizajes giraron en torno a la reflexión sobre sí mismos, a la relación con los otros y al cuidado del medio ambiente.

En relación con el desarrollo de la resiliencia posdesastre, se evidenció que estuvo asociada a las características personales o factores resilientes, el apoyo en la fe y al apoyo comunitario y gubernamental. Estas personas contaron con el acompañamiento de sus familiares, la comunidad y la Iglesia; con algunas estrategias que les permitieron enfrentar dolor y sufrimiento, como el deporte, la lectura y el emprendimiento; y con algunas habilidades interpersonales que desarrollaron o que estuvieron presentes en el proceso de adaptación, como la empatía, la solidaridad y el liderazgo.

En relación con los apoyos que encontraron, se resalta el apoyo en la fe, al que le atribuyeron el hecho de estar fortalecidos y el poder de salir adelante; el apoyo comunitario que recibieron en los momentos de angustia y dolor; y el apoyo gubernamental para la reconstrucción de las viviendas y del tejido social, y en el acompañamiento psicosocial.

Los alcances de estas conclusiones están limitados por el contexto específico y el número de participantes que se pudieron abordar; no obstante, permiten evidenciar la importancia de los apoyos y los recursos personales en el proceso de superación y resiliencia de una comunidad que ha vivido un desastre natural.

Albillos, V. (1974). Aproximación al concepto psicológico de adaptación. Revista Española de Pedagogía, 11(125), 95-113. https://reunir.unir.net/handle/123456789/7952

Alvarez, M., Zuñiga, M., Díaz, A. y Tacca, D. (2021). Funcionalidad familiar y satisfacción con la vida post desastre natural en una comunidad de San Antonio del Pedregal, Perú. Revista de Psicología, 26, 1-13. https://doi.org/https://doi.org/10.53287/ctsc8767vx70j

Bambarén, C. (2011). Salud mental en desastres naturales. Revista Psicológica Herediana, 6, 1-6. www.upch.edu.pe/vrinve/dugic/revistas/index.php/RPH/article/download/.../2058

Builes, I., Manrique, H. y Henao, C. (2017). Inviduación y adaptación: entre determinaciones y contingencias. Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas, 51(2). https://doi.org/https://doi.org/10.5209/NOMA.55009

Caicedo, L. C. (2017). Conductas de resiliencia en adolescentes que vivenciaron el terremoto del 16 de abril del 2016 [tesis de maestría, Universidad de Guayaquil]. Repositorio Universidad de Guayaquil. http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/26105

Caponi, G. (2000). La Regla de Darwin. Principia: An International Journal of Epistemology, 4(1), 27-78. https://doi.org/10.5007/19096

Cardona, M. (2018). Construcción social del riesgo de desastres: caso Salgar- Antioquia. [tesis de doctorado, Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín]. https://repository.upb.edu.co/handle/20.500.11912/4349

Ciodia, A. y Targarona, N. (2023). Reseña de “Qualitative Literacy: A Guide to Evaluating Ethnographic and Interview Research”. Perifèria: Revista d’Investigació i Formació en Antropologia, 28(2), 240-250. https://doi.org/10.5565/rev/periferia.929

Cohen, R. y Ahearn, Jr., F.. (1990). Manual de la atención de salud mental para víctimas de desastres. Organización Panamericana de la Salud. http://cidbimena.bvs.hn/docum/ops/publicaciones/ops28s/ops28s.5.htm

Delval, J. (2004). El desarrollo humano (6.ª ed.). Siglo Veintiuno.

Desarrollo cognitivo. (s. f.). https://cmapspublic3.ihmc.us/rid=1H30ZJVMP-10MKYH2-QWH/Desarrollo Cognitivo.pdf

Flores, P. y Sanhueza, R. (2018). Resiliencia comunitaria frente a los desastres naturales: caletas Tumbes, región del Biobío, Chile. Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía, 27(1), 131-145. https://doi.org/10.15446/rcdg.v27n1.59904

Gómez, A. y García, E. (2017). Salgar, esperanza luego de la tragedia. Revista Entre Montañas. Repositorio Universidad Católica de Pereira. https://repositorio.ucp.edu.co/bitstream/10785/5244/1/DDMCSP52.pdf

Grotberg, E. H. (2008). Nuevas tendencias en resiliencia. En A. Melillo y E. Suárez (eds.), Resiliencia: descubriendo las propias fortalezas (pp. 19-30). Paidós.

Infante, F. (2001). La resiliencia como proceso: una revisión de la literatura reciente. En A. Melillo y E. Suárez (eds.), Resiliencia: descubriendo las propias fortalezas (pp. 31-53). Paidós.

Labra, O., Ependa, A. y Castro, C. (2019). Análisis de los factores de resiliencia después de un desastre natural: caso de una muestra de chilenos que vivieron el terremoto y el tsunami de 2010. Perspectivas Sociales, 21(1), 57-84. https://perspectivassociales.uanl.mx/index.php/pers/article/view/92

Páez, H. y Díaz, J. (2018). Reporte estudio de caso. Las alianzas como mecanismos en función de un desastre natural-antrópico: Salgar. Pontificia Universidad Javeriana. http://www.grif.umontreal.ca/acciones/contenu_pages/ADAPTO_Estudio-Caso-Salgar.pdf

Rodríguez, A. (2009). Resiliencia. Revista Psicopedagogia, 26(80), 291-302. http://pepsic.bvsalud.org/pdf/psicoped/v26n80/v26n80a14.pdf

Ruano, F., Riascos, P. y Castillo, K. (2022). Procesos de resiliencia comunitaria en situación de desastres: estudio de caso de la comunidad de Mapachico Centro de Pasto (Colombia). Informes Psicológicos, 22(1), 61-76. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18566/infpsic.v22n1a04

Sandoval, J., Navarrete, M. y Cuadra, D. (2023). Revisión sistemática sobre la capacidad de adaptación y resiliencia comunitaria ante desastres socionaturales en América Latina y el Caribe. REDER, 7(2), 187-203. https://doi.org/10.55467/reder.v7i2.132

Sattler, D. N., Claramita, M. y Brett, B. (2018). Natural disasters in Indonesia: Relationships among posttraumatic stress, resource loss, depression, social support, and posttraumatic growth. Journal of Loss and Trauma, 23(5), 351-365. https://doi.org/10.1080/15325024.2017.1415740

Schettini, P. y Cortazzo, I. (coords.). (2016). Técnicas y estrategias en la investigación cualitativa. Editorial de la Universidad de la Plata. https://doi.org/10.35537/10915/53686

Vélez, O. y Galeano, M. (2002). Investigación cualitativa: estado del arte. Universidad de Antioquia.

Villavicencio-Colón, M. (2020). El proceso de resiliencia familiar luego del paso del huracán María [tesis de doctorado, Universidad de Puerto Rico]. https://repositorio.upr.edu/handle/11721/2112

Weber, M. C., Pavlacic, J. M., Gawlik, E. A., Schulenberg, S. E. y Buchanan, E. M. (2020). Modeling resilience, meaning in life, posttraumatic growth, and disaster preparedness with two samples of tornado survivors. Traumatology, 26(3), 266-277. http://dx.doi.org/10.1037/trm0000210

Yncera, N. (2019). Resiliencia comunitaria frente al riesgo de desastre de origen natural en Yautepc, Morelos [tesis de doctorado, Universidad Autónoma del Estado de Morelos]. http://riaa.uaem.mx/xmlui/handle/20.500.12055/792

[1] Psicóloga, magíster en Psicología Clínica de la Universidad de San Buenaventura, Sede Medellín.

Correo electrónico: rodriguezsuarezerika@gmail.com https://orcid.org/0000-0001-7786-0330

[2] Psicólogo, doctor en Investigación Psicológica de la Universidad Iberoamericana, México. Universidad de San Buenaventura Medellín.

Correo electrónico: nordamo@hotmail.com https://orcid.org/0000-0002-8216-2569